„… Ich gab den Kampf um meinen Sohn auf, weil der Arzt sagte, Christian sei tot. Eine ungeheuerliche Situation: Ich wende mich von meinem Kind ab, das warm ist, lebendig aussieht und behandelt wird wie ein Lebender, weil der Arzt sagt, mein Kind ist tot …“

Renate Greinert, geboren 1943 in Krefeld, Studium der Pädagogik in Hannover und Braunschweig, elf Jahre Unterricht in Sonderschule und privater Vorschule, Mutter dreier Kinder. 1979 Austritt aus dem Schuldienst, Dozentin im Volkshochschulbereich. Seit dem Tod ihres ältesten Sohnes (1985), der zur Organspende „freigegeben“ wurde, intensive Auseinandersetzung mit der Transplantationsmedizin und dem damit verbundenen Menschenbild. Initiatorin des Seminars „Pro und Contra Organspende“ in Wolfsburg.

Seit mehr als 40 Jahren diskutieren Wissenschaftler darüber, ob der Hirntod der Tod des Menschen ist, wie die Transplantationsmedizin behauptet oder ob der Hirntod ein Moment im Sterben eines Menschen ist, Hirntote also sterbende Menschen sind. Mehr als 40 Jahre lang gibt es ernstzunehmende Proteste aller wissenschaftlichen Fakultäten dagegen, den Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen. Auf internationaler Ebene wird die Kritik immer stärker, vor allen Dingen seit bedeutende Befürworter des Hirntodkonzeptes, wie z.B Prof. Alan Shewmon, auf Grund ihrer Beobachtungen zu entschiedenen Gegnern wurden, Ich war am 19. Februar 2009 in Rom und habe an dem Kongress: „Zeichen des Lebens – Ist der ‚Hirntod‘ noch Leben?“ teilgenommen. Die Vortragenden dort waren entweder Mitglieder der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften oder gehörten vorwiegend zu den Wissenschaftlern, die noch unter Papst Johannes Paul II. eingeladen wurden, um ihre Sichtweise des Hirntodes darzulegen. Man kam damals zu dem Schluss: Der Hirntod ist erstens nicht mit dem Tod gleichzusetzen, zweitens hat die Wissenschaft neue Erkenntnisse, setzt man die bei schwersten Schädelhirntraumen ein, kann man etwa 70 Prozent dieser Menschen retten und die meisten von ihnen in ein normales Leben zurückführen. Der Vatikan veröffentlicht dieses Papier bis heute nicht. Stattdessen aber veröffentlichten diese Experten ihre Vorträge in einem Buch mit dem Titel „Finis Vitae“ und sie veranstalteten 2009 einen öffentlichen Kongress an dem jedermann/frau teilnehmen konnte. Das Interesse war riesengroß. Es waren Journalisten aus vielen Ländern der Erde anzutreffen, drei Fernsehteams, Kardinäle, Vertreter der Akademie der Wissenschaften, Franziskaner und Dominikaner, Ärzte, Interessierte, das einfache Volk. Ich werde Ihnen im Laufe meines Vortrages, wenn ich zum Hirntod komme, die neuesten Ergebnisse davon mitteilen. Bevor ich aber mit meinen Darlegungen beginne, möchte ich ganz deutlich darauf hinweisen, dass ich aus dem Blickwinkel der Patienten berichte, denen Organe entnommen werden und nicht aus dem Blickwinkel der wartenden Empfänger. Daraus ergeben sich völlig verschiedene Sichtweisen. Sollten unter den Zuhörern also auf ein Organ wartende Menschen oder bereits Transplantierte sein, wird Ihnen mein Vortrag sicher nicht gefallen, denn ich rede von den Bedürfnissen der sterbenden Organgeber und den Bedürfnissen seiner Angehörigen, und nicht von ihren Bedürfnissen, die völlig gegensätzlich sind. Es liegt mir fern, wartende Organempfänger oder bereits Transplantierte kränken zu wollen, aber sie verstehen sicher, dass ich z. B. als Mutter eines sterbenden Kindes dafür Sorge tragen will, dass mein Kind in Ruhe und Frieden sterben darf, seinem Tempo gemäß, liebevoll begleitet, ohne dass irgendjemand an seinen sterbenden Körper schon Ansprüche anmeldet. Mich hat die Situation gezwungen, zu begreifen, dass Mediziner, die einen schwersthirnverletzten Patienten betreuen, ihn als Organreservoir betrachten, den sie nicht um seiner selbst willen behandeln, sondern nur, um ihn als Organspender optimal für andere zu konditionieren.

Einleitung

Ich bin Mitglied der Initiative: „Kritische Aufklärung über Organtransplantation“, einer Initiative, gegründet von Eltern, die ihre Kinder zur Organspende freigegeben haben. Völlig unaufgeklärt haben wir uns, ohne die Tragweite unserer Entscheidung übersehen zu können, von Medizinern in eine Situation hineinführen lassen, in der es nicht mehr um ein friedvolles und behütetes Sterben unserer Kinder ging, sondern um das Überleben Dritter. Als uns klar wurde, wozu wir ja gesagt hatten, hielten wir es für notwendig, andere Eltern über das aufzuklären, was wir nicht gewusst hatten. Wir möchten ihnen mitteilen, welche Probleme uns daraus erwuchsen und was eine Organspende tatsächlich alles beinhaltet. Es ist ein sehr intimer und schmerzlicher Bereich unseres Lebens, zu dem man eigentlich Fremden keinen Zugang gewähren möchte, aber wenn wir betroffenen Eltern nicht darüber reden, diskutieren die Mediziner die Organspende weiter nur aus dem Blickwinkel der Machbarkeit und der Möglichkeiten.

Dass wir auch über unsere Gefühle reden, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass wir mit unserer Trauer um unsere verstorbenen Kinder nicht fertig wurden und Sie, liebe Leserin, lieber Leser jetzt dazu benutzen an diesem Prozess weiterarbeiten zu können, sondern wir haben begriffen, dass der Mensch als Individuum, als Körper-Geist-Seele-Einheit gesehen werden muss und nicht nur unter rationalen Gesichtspunkten als Recyclingobjekt. 1987 hat mich Prof. Hans Jonas, einer der großen Philosophen des letzten Jahrhunderts, darauf eindrücklich hingewiesen, dass es die Aufgabe von uns Müttern wäre, das Gefühl wieder mit dem Akt der Organentnahme zu verbinden, damit der Mensch eine Chance hat zu begreifen.

Organspende rettet Leben, Organspende ist ein Akt der christlichen Nächstenliebe, die über den Tod hinausgeht, so werben Transplantationsmediziner und Organempfänger, und so werben viele gedankenlos mit, weil keiner mehr sterben will. Und doch ist die Vorrausetzung für die Transplantationsmedizin das Sterben eines Menschen, der in den Minuten, Stunden oder Tagen seines Sterbens, wenn die Lebenskraft für ihn selber nicht mehr ausreicht, noch genügend Leben für andere in sich hat. Ungenannt und unbekannt, verschwindet er nach der Entnahme seiner Organe im Dunkel. Keiner, der die Organspende befürwortet, denkt daran, dass ein Mensch sterbend noch einmal auf den Operationstisch geschnallt wurde, damit er Spender von lebenden Organen sein konnte. Der Transplantationsmediziner aber steht im gleißenden Rampenlicht. „Leben um jeden Preis“ steht unsichtbar auf dem Banner, das Arzt und Transplantierter in den Farben der Nächstenliebe vor sich hertragen. Die Angst vor der eigenen Sterblichkeit macht blind und so lassen wir uns von dem Wunsch nach Unsterblichkeit in ungeheuerliche Begierden und Begehrlichkeiten führen.

In der Forderung, „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst und Gott über alles“, hat die Nächstenliebe Stabilität. Wie in der Transplantationsmedizin nur einseitig gebraucht, führt sie Organspender und Angehörige in eine Einbahnstraße, die in einem Alptraum endet. Heben wir auch das letzte Gebot auf: „Du sollst nicht begehren, was Deines Nächsten ist“? C. G. Jung behauptet, trennt man den Menschen von seiner Kultur und Tradition, muss er an den Anfang seiner Menschwerdung zurück. Genau diesen Weg gehen wir! Wir befinden uns durch die Transplantationsmedizin im modernen Kannibalismus. Der Mensch reißt seinem Gegenüber nicht mehr selber das Herz aus der Brust und verspeist es zur eigenen Kraftgewinnung, nein, in der heutigen Zeit legt sich der Mensch auf einen Operationstisch, schließt die Augen und lässt einverleiben.

Die unvorbereitete Konfrontation mit dem Problem der Organspende

Am 4. Februar 1985 wurde mein 15-jähriger Sohn Christian bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die Diagnose „Schwerstes Schädelhirntrauma“ stand schon an der Unfallstelle fest. Christian wurde in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen, nachdem er erst an der Unfallstelle, später im Rettungshubschrauber, mit Elektroschocks mehrfach wiederbelebt wurde.

Meine Familie und ich trafen in der Medizinischen Hochschule Hannover ein, als Christian bereits auf der Intensivstation lag. Er wurde beatmet und machte den Eindruck, als ob er tief schliefe. Er war warm, aus einer Stirnwunde sickerte Blut, an seinem Bett hing ein Urinbeutel. Die Ärzte auf der Intensivstation machten uns wenig Hoffnung. Sie versuchten, mit Medikamenten das Hirn zum Abschwellen zu bringen, sahen aber keinerlei Perspektive für ein menschenwürdiges Leben.

Wir haben die nächsten Stunden an Christians Bett verbracht und ich habe auf ein Wunder gehofft. Während dieser Zeit veränderte sich der Zustand von Christian nicht. Ab und zu wurde ihm Blut abgenommen oder die Geräte kontrolliert. Nur zur EEG-Ableitung mussten wir das Zimmer verlassen, keine Erschütterung sollte die Aufzeichnung beeinflussen. Nach dieser Untersuchung kam der Arzt, mit dem wir anfangs über Christians Zustand gesprochen hatten und erklärte uns, Christian sei nun tot. Er wäre jetzt auch „sauber“, gemeint war, er wäre frei von Medikamentenrückständen. Nun sollten wir uns überlegen, ob wir ihn zur Organspende freigeben: Herz oder Leber oder Nieren, eventuell Knorpelmasse würden dann entnommen.

Ich lehne jede Manipulation an meinem toten Körper ab. Die Vorstellung, mein Körper wird nach meinem Tode zerteilt, ist für mich immer mit meinen lebendigen Empfindungsmöglichkeiten verbunden gewesen. Ich fühle körperlichen Schmerz, Ausgeliefertsein und Angst. Deshalb kommt für mich überhaupt nicht in Frage, meinen Körper der Anatomie zu überlassen. Aber da war die eben durchlittene Situation mit meinem sterbenden Kind und da waren die drängenden Hinweise des Arztes, dass ein anderes Kind sterben müsse, wenn wir nicht zustimmen würden. Plötzlich gab es eine Beziehung, eine Verantwortung für einen anderen Menschen, den wir gar nicht kannten, dessen Leben nun aber von unserer Entscheidung abhing. Das abzulehnen, war mir nicht möglich. Hätte ich doch auch jede Hilfe für meinen Sohn gewollt. Ich konnte mir nur allzu gut vorstellen, was eine andere Mutter empfinden würde, für deren Kind Christians Organ Weiterleben möglich machen konnte. Ich hatte so viele Stunden am Bett meines Sohnes gesessen und auf Hilfe gehofft, dass ich anderen Müttern, die genauso hofften, Hilfe nicht verweigern konnte. Mein „Ja“ zur Organspende war nur ein „Nein“ zu noch mehr Tod.

Vertrauen zwischen Arzt, Patient und Angehörigen

Ich gab den Kampf um meinen Sohn auf, weil der Arzt sagte, Christian sei tot. Eine ungeheuerliche Situation: Ich wende mich von meinem Kind ab, das warm ist, lebendig aussieht und behandelt wird wie ein Lebender, weil der Arzt sagt, mein Kind ist tot. Ich musste gegen mein eigenes Empfinden glauben.

In dieser Situation übernehmen die Mediziner eine ungeheure Verantwortung für alle jene Menschen, die ganz unterschiedlich durch die Organspende betroffen und miteinander verbunden sind. Diese Verantwortung ist unteilbar und nicht abtretbar. Sie betrifft die Angehörigen der Spender und Empfänger, den Organempfänger und letztlich die gesamte Gesellschaft – uns alle, die mit diesen Möglichkeiten und ihren Folgen leben müssen. Die Transplantationsmediziner werden dieser Verantwortung nicht gerecht.

Wir leben heute in einer Zeit, in der die Menschen dem Mediziner im existentiellen Krisenfall, in der unmittelbaren Frage nach Tod und Leben glauben und vertrauen müssen. Die Aussagen des Arztes geben häufig – entgegen den persönlichen Erfahrungen – den Ausschlag. Obwohl wir Christian vor einer Minute noch als lebendig angesehen und sich an seiner Situation für unser Empfinden und Verstehen nichts geändert hatte, haben wir von den Ärzten keine Erklärung verlangt, sondern ihnen geglaubt und vertraut. Dieses Vertrauen wird in der langen Zeit danach auf eine harte Probe gestellt. Und dieses Vertrauen in die Aussagen der Mediziner in der Frage der Organspende besteht die Probe nicht.

Ich habe meinen Sohn vor seiner Beerdigung noch einmal gesehen. Er erinnerte mich an ein ausgeschlachtetes Auto, dessen unbrauchbare Teile lieblos auf den Müll geworfen wurden. Kanülen steckten noch in seinen Armen und Händen. Ein Schnitt zog sich von seiner Kinnspitze bis tief in den Ausschnitt seines Hemdes. Die Augen fehlten. Christians Schwester hatte ihrem Bruder im Krankenhaus zum Abschied noch ein Kettchen um den Hals gelegt, und ich hatte einen Ring dazugehängt. Wir baten darum, ihm das zu lassen, als einen letzten Ausdruck unserer Verbundenheit zu ihm. Jetzt lag die Kette zerrissen neben ihm, der Ring fehlte. Auch dafür hatten sich Abnehmer gefunden. Zurück bekamen wir nur einen blauen Müllsack mit Christians Kleidung, die total zerschnitten war, einem Socken und einem Schuh. Jetzt war er „richtig“ tot, er sah auch aus wie ein Toter: Er war kalt, ohne Atem, leblos. Da wurde mir deutlich bewusst, in welchem Zustand ich Christian im Krankenhaus zurückgelassen und den Medizinern anvertraut hatte. Ich hatte den Ärzten einen Menschen anvertraut, der aussah wie lebend, der warm war und behandelt wurde wie ein Lebender.

Ich musste für mich klären, wozu ich „Ja“ gesagt hatte.

Wozu hatten wir „Ja“ gesagt?

Ohne es zunächst begründen zu können, erfasste mich ein tiefes Misstrauen gegen die Transplantationsmedizin. Organspende als Akt der christlichen Nächstenliebe war ein Trugbild, eine Einbahnstraße. Wir waren bereit gewesen, ein Organ zu spenden, jetzt erfuhr ich, dass die Mediziner meinem Sohn Herz, Leber, Nieren und Augen entnommen hatten, man hatte ihm sogar die Beckenkammknochen aus dem Körper gesägt und an eine Knochenbank weitergeleitet, zum späteren Verkauf. Zerlegt in Einzelteile war er dann über Europa verteilt worden. Er war zum Recyclinggut geworden.

Wie ein Schlag traf mich die Erkenntnis, dass ich trotz des Entsetzens, trotz des wachsenden Empfindens, dass man mich in eine Richtung manipuliert hatte, die ich gar nicht wollte, kein Argument gegen die Organspende setzen konnte. Meine gefühlsmäßige Abneigung und mein wachsendes Misstrauen, dass Organtransplantation etwas anderes beinhaltet, als man uns glauben machen wollte, würde mich nicht davor schützen, in einer zukünftigen Situation erneut „Ja“ zu sagen, statt „Nein“. Immer wieder prallten meine Erfahrungen und Gefühle, die ich als Mutter von Christian erlebt hatte, auf die Hoffnungen und Wünsche von Müttern kranker Kinder. Ich musste mehr über die Transplantationsmedizin erfahren, um entweder meine Entscheidung doch bejahen zu können oder Argumente für ein „Nein“ zu finden.

Auf der Suche nach Informationen

In den folgenden Jahren sammelte ich jede Information zur Transplantationsmedizin. Auf der Suche nach Antworten versuchten besonders die Transplantationsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover meine Zweifel und kritischen Fragen damit abzuwehren, dass sie mich für „zu betroffen“ erklärten, um klar denken zu können.

Um mich mundtot zu machen, wurde mir mit gerichtlichen Schritten gedroht. Man schickte mir Unterlassungsklagen zu, in denen ich mich verpflichten sollte, für jede öffentliche Stellungnahme zur Organspende meines Sohnes 1000 DM an das Deutsche Rote Kreuz zu zahlen. Ohne meine Familie, die sich davon nicht einschüchtern ließ, die mir half, persönliche Trauer und berechtigte Kritik voneinander zu trennen, hätte ich den Kampf um Aufklärung und Verstehen aufgegeben. Ein Artikel in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hatte eine Lawine von Kontakten zu den Medien, aber auch zu Angehörigen von Organspendern zur Folge. Ich war gar kein Einzelfall, wie mir eingeredet werden sollte. Alle diese Angehörigen waren, wie ich, unaufgeklärt oder falsch informiert in die Organentnahme manipuliert worden.

Frau N. erzählte, wie sie immer wieder bedrängt wurde, die Organe ihrer Tochter möglichst schnell zur Organspende freizugeben, damit sie ihre Qualität behielten. Falls sie sich weigere, blieben die Geräte, an die ihre Tochter angeschlossen war, angestellt. Ein unerträglicher Gedanke für sie. Natürlich sagte ihr kein Arzt, dass bei Hirntod der endgültige Tod auch bei Angeschlossensein an Geräte nicht verhindert werden kann. Er tritt nach Stunden bis Tagen unaufhaltsam ein. Auf diese Weise zu sterben, empfinden viele Mediziner als humaner, denn beim abrupten Abstellen der Beatmungsgeräte erstickt der Patient. Frau N. willigte schließlich in eine Organspende ein, um ihre Tochter von den Maschinen zu befreien. Frau N. hat sich als Buße auferlegt, später selber einmal Organe zu spenden, um wenigstens das gleiche Schicksal zu erleiden, das sie ihrer Tochter zugemutet hat. Inzwischen leidet sie an Multipler Sklerose, wahrscheinlich ausgelöst durch den Tod ihrer Tochter, haben ihr die Ärzte erklärt.

Frau H. wurde, als die Mediziner ihren irreversiblen Hirntod vermuteten, in einen Krankenwagen verfrachtet, von Großburgwedel in die MHH (Medizinische Hochschule Hannover) gefahren, um dort die Hirntodfeststellung durchzuführen, ohne dass ihr Mann begriffen hatte, dass man ihr anschließend die Organe entnehmen wollte. Als er die Zustimmung verweigerte, wurde die Frau in das erste Krankenhaus zurückverlegt und weiter künstlich ernährt und medikamentös behandelt. Er empfand es als Schikane, dass die Mediziner sich weigerten, die Geräte abzustellen. Durch zähen Kampf erreichte er schließlich nur, dass man die lebenserhaltenden Medikamente wegließ.

Frau M. berichtete von ihrer Bitte an die Mediziner um ein aufklärendes Gespräch nach der Organspende. Ohne ein Attest über ihre „geistige Zurechnungsfähigkeit“ wollte man aber nicht mit ihr sprechen. Frau M. hat daraufhin nie wieder den Mut zu einem Gespräch gehabt. Sie ist daran krank geworden und seitdem immer wieder in psychologischer Behandlung.

Viele Eltern haben mir geschrieben, sich nach Vorträgen an mich gewandt. Etliche wollten auch mir gegenüber anonym bleiben, weil sie sich so sehr schämten. Die Kraft sich zu wehren, hatten die wenigsten.

Nur ein Vater hat seinen Sohn im Wissen, dass dieser kein „menschenwürdiges“ Leben mehr führen könne, zur Organentnahme freigegeben. Er verstand Organspende als sinnvolle Sterbehilfe.

Alle Angehörigen der Organspender sind davon ausgegangen, dass ihre Kinder so tot waren, wie man sich Tot-Sein vorstellt. Alle erinnerten sich daran, dass ihre Kinder aber gerade nicht kalt, starr, leblos und ohne Atem waren. Im Gegenteil: sie waren warm, einige schwitzten, bekamen Fieber und Hautausschläge, sie wurden wie Patienten versorgt und behandelt.

Im Nachhinein breiten sich Angst und Entsetzen aus. Das Schuldgefühl, zu früh aufgegeben zu haben, überwältigt, denn was verlassen wurde, war ein Lebender und kein Toter. Niemand kann die Angehörigen aus diesem Alptraum herausführen, weil keiner leugnen kann, dass sie tatsächlich warme, lebende Körper zurückgelassen haben. An dieser erlebten und im Sinne des Wortes wirklich „begriffenen“ Tatsache geht die Definition des Hirntodes vorbei. Am erdrückendsten werden die Augenblicke empfunden, in denen die Eltern über die vielleicht noch vorhandenen Empfindungen ihrer Kinder bei der Organentnahme nachdenken. Die Mütter erzählen von nächtlichen Alpträumen, in denen ihre Kinder schreien und ihnen vorwerfen, sie verlassen zu haben. Und das genau haben wir getan.

Wir sind gegangen als sie am hilflosesten und schützenswertesten waren, und unseres Schutzes so dringend bedurft hätten.

Sterbebegleiter waren nicht wir, sondern die Transplantationsteams, die nacheinander anreisten, um sich ihrer Organe zu bemächtigen. Fixiert auf dem Operationstisch, anästhesiert wie jeder Patient, der operiert wird, reagieren einige Spender mit Blutdruckanstieg, wenn der erste Hautschnitt gesetzt wird. Bei normalen Patienten ist das ein Zeichen für Schmerz.

Haben unsere Kinder etwas empfunden, als man sie vom Kinn bis zum Schambein aufschnitt, ihre Körperhälften wie eine Wanne auseinanderspreizte um sie mit eiskalter Perfusionslösung zu füllen? Haben sie empfunden, wie sie nach der Qualität ihrer Organe beurteilt wurden?

Was haben wir zugelassen, was fügte man ihnen zu, als sie noch zwischen Leben und Tod schwebten, mit welchem Trauma wurden sie in den Tod geschickt?

Es ist nicht zum Aushalten!

Wir finden keinen Weg aus der Schuld.

Wir kennen und verstehen nur einen Tod und merken plötzlich, der Mediziner muss einen ganz anderen Tod meinen. Die schrittweise Suche nach diesem „neuen Tod“ wird begleitet von der entsetzten Erkenntnis, dass dieser Tod vor dem anderen, dem von uns vorausgesetzten, dem bekannten Tod liegt. Alles Wissen, alle Informationen, die wir in dieser Frage sammelten, bestätigen und erhärten den Verdacht, dass unsere Kinder nicht tot waren, sondern erst im Sterben lagen.

In den Krankenakten von Christian befinden sich drei verschiedene Todeszeitpunkte.

Das „Abschalten“ der Geräte, das den Tod von Menschen zur Folge hat, die nur durch Technik am Leben gehalten bzw. am Sterben gehindert wurden, war noch vor 1968, zu einem Zeitpunkt, der im Rahmen unseres Lebensalters liegt, strafbar. In der Bundesrepublik war diese Diskussion mit der Erinnerung an die Euthanasie belastet, die Ermordung „unwerten“ Lebens im Dritten Reich. Die Möglichkeit des Abschaltens der Geräte war darüber hinaus auch dadurch fragwürdig, weil Manipulationen, Beeinflussungen, Entscheidungen zum Schaden des Patienten und zum Nutzen z. B. der Erben befürchtet werden mussten. Ob heute ausreichend berücksichtigt wird, dass durch die Organtransplantation die Möglichkeit gegeben ist, sich in Besitz von Überleben im ursprünglichsten Sinn zu setzen, scheint mir fraglich. Eine völlig neue Art von Delikten ist möglich: sich Leben, Weiterleben zu rauben. In der Dritten Welt eine Realität. Hat die Transplantationsmedizin daran gedacht, welche menschlichen Eigenschaften entfesselt werden können, wenn der Lebenstrieb eines Menschen angesprochen wird?

Am 3. Dezember 1967 fand in Kapstadt die erste Herztransplantation statt. Dr. Christian Barnard entnahm dem nicht mehr zu rettenden Clive Haupt das noch schlagende Herz aus der Brust, um es dem todkranken Zahnarzt Dr. Blaiberg einzupflanzen. Die Welt jubelte, begriff aber nicht, dass ein nicht mehr zu rettender Patient natürlich noch kein Verstorbener ist. Weltweit fieberten Chirurgen danach, nun auch lebende Organe zu transplantieren.

Um nicht des Totschlags angeklagt zu werden, wurden 1968 im Harvard Medical Report die irreversibel komatösen Patienten für „hirntot“ erklärt und man bezeichnete ihren Zustand als „Tod der Person“ oder „Tod des Individuums“. Diese Menschen waren zu keinem Reflex mehr fähig.

Noch bevor das erste Jahr um war, veränderte sich unbemerkt von der Gesellschaft diese Voraussetzung, der völligen Areflexie. Heute dürfen Männer 17 Reflexe aufweisen, Frauen 14. Weltweit gibt es mehr als 30 unterschiedliche Hirntoddefinitionen, was im Klartext heißt, es hängt vom Land und vom Kontinent ab, ob die gleichen Patienten im selben Zustand als schon tot oder noch lebend definiert werden.

Diese Umdefinierung des irreversiblen Komas schuf zuerst in Amerika die notwendige Legitimation, solche Menschen als Herzspender zu benutzen. „Tod der Person“ oder „Tod des Individuums“ heißt, dass das Persönliche, das Individuelle eines Menschen, das was ihn von anderen unterscheidet, nicht mehr besteht. Die selbständigen Steuerungsmöglichkeiten des Organismus sind irreversibel geschädigt. Hirntote Patienten sind Menschen, die nicht mehr zu retten sind. Man legitimierte die Umdefinierung auch damit, dass sie Angehörige und Pflegepersonal arbeitsmäßig wie psychisch enorm belasteten, hohe Kosten verursachten und Betten belegten.

Hirntote müssen wie andere Intensivpatienten genährt, gewaschen und gepflegt werden. Sie werden täglich mehrmals umgelagert, um sogenannte Druckgeschwüre zu vermeiden. Kontinuierliche Mundpflege, Hautpflege und Medikamentengabe sind notwendig. Ihr Herz schlägt und sie atmen mit technischer Unterstützung durch Beatmungsgeräte. Sie sind warm, der Stoffwechsel funktioniert. Hirntote Frauen können Kinder gebären, hirntote Männer können Erektionen haben. Hirnströme und Hormonproduktion der Hypophyse sind möglich. Sie reagieren auf äußere Reize, bei drei von vier Hirntoten sind Bewegungen der Arme und Beine möglich. Hirntote können sich aufrichten und gurgelnde Laute ausstoßen.

Empfinden Hirntote während der Organentnahme Schmerzen? Die Transplantationsmediziner verneinen das und erklären der Gesellschaft, dass eine Organentnahme ohne die zusätzliche Gabe von Schmerzmitteln durchgeführt wird. Dagegen steht die Aussage der DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation), die zunächst das Gleiche behauptet wie die Transplantationsmediziner, im nächsten Satz aber zur Optimierung des chirurgischen Eingriffs empfiehlt, dem Patienten Fentanyl zu verabreichen, das ist ein Schmerzmittel, 100-mal so stark wie ein Morphin.

Hirntote Patienten, die für eine Organspende benutzt werden sollen, versterben manchmal vor der Organentnahme. Sie werden wiederbelebt, denn nur die Entnahme von Organen bei beatmeten Patienten führt zu dem gewünschten Erfolg beim Empfänger. Die Beatmung eines potentiellen Organspenders wird erst nach der Organentnahme beendet.

Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht verspüren Sie jetzt die gleichen Zweifel wie ich, dass Organspender Leichen, Verstorbene sind. Medizinische Experten weltweit äußern schon seit mehr als 40 Jahren ihre Zweifel daran, dass Hirntote Verstorbene sind. Ehemals überzeugte Anhänger der Hirntoddefinition, wie z. B. Prof. Shewmon, machten bei ihren eigenen Patienten, die nach allen Regeln der ärztlichen Kunst als hirntot definiert waren und nicht zur Organspende freigegeben wurden, Beobachtungen, die sie vom Hirntodkonzept als Tod des Menschen abbrachten. Ein hirntotes Kind wurde 18 Jahre als Hirntoter gepflegt. In dieser Zeit wuchs er weiter, und kam in die Pubertät. Andere Ärzte machen ähnliche Erfahrungen und berichteten 2009 in Rom davon, wie z. B. Prof. Paul Byrne, Neonatologe und Pädiater in Ohio.

Einhellig waren Juristen, Mediziner, Philosophen, Theologen der Meinung hier wird ein Verbrechen an der Menschheit begangen, denn der Hirntod sei weder ein wissenschaftlich belegbarer Begriff noch sei er wirklich der Tod. Die Definition nütze niemals dem Patienten, sondern immer nur anderen. Der hippokratische Eid sei also tödlich verletzt. Das Argument der guten Konsequenzen kann niemals den Tod anderer rechtfertigen.

Dr. Coimbra, ein Neurologe und Neurochirurg, der auch experimentell arbeitet, bestätigte die Aussagen der internationalen Wissenschaftler. Er bewies durch eine andere Behandlungsmethode der schwerst schädelhirn-verletzten Patienten, die er erstens unterkühlte, zweitens mit Hormonen behandelte, und bei denen er drittens auf den Apnoe-Test verzichtete, dass etwa 70 Prozent dieser so behandelten Patienten in ein normales Leben zurückkehrten. Meine Damen und Herren, das ist ungeheuerlich.

Der Mensch wurde durch die Hirntoderklärung 1968 in seiner schwächsten und schützenswertesten Situation, seinem Sterben, umdefiniert zu einem wehrlosen, und in einer bisher nie da gewesenen Weise ausbeutbaren Objekt. Sein bisher in einer zivilisierten Welt als selbstverständlich anerkanntes Recht auf sein eigenes ungestörtes und individuelles Sterben wurde umdefiniert in eine Pflicht zur Organspende. Der Mensch wurde per Definition aufgeteilt in totes Hirn mit lebenden Organen. Die Transplantationsmedizin vertritt ein inzwischen längst überholtes Menschenbild. Der Mensch wird heute als Leib-Seele-Geist-Einheit gesehen, die untrennbar miteinander verbunden ist. Es wäre ehrlicher, die Mediziner würden auch beim Hirntod von Hirnversagen sprechen, wie sie auch beim Ausfall der Nieren und des Herzens von Nierenversagen und Herzversagen sprechen.

Kritische Aspekte der Transplantationsmedizin

Die Transplantationsmedizin vollzieht einen Eingriff in die Natur, der beim heutigen Wissensstand um deren Fragilität fragwürdig scheint. Auf der einen Seite beklagen wir Aidspatienten, deren Immunsystem nicht mehr funktioniert, auf der anderen Seite wird das Immunsystem der Transplantierten gegen Null gefahren, um die natürlichen Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Die Individualität jedes Menschen reicht bis in seine letzte Körperzelle und bleibt auch in einem transplantierten Organ vorhanden. Mit hohen Cortisongaben werden das fremde Organ und der Empfängerkörper gedopt, um die Natur zu betrügen. Die Folgen bleiben nicht aus. Die ständigen Cortisongaben schädigen auch die anderen Organe. Das transplantierte Organ bleibt, trotz Cortison, einer schleichenden Abstoßung unterworfen. Pilze, Viren und Bakterien, die in einem gesunden Körper von den körpereigenen Abwehrkräften bekämpft werden, können sich ungestört vermehren. Manch Transplantierter stirbt qualvoll an Infektionen, gegen die sich sein Körper nicht wehren darf, um das transplantierte Organ nicht abzustoßen. Der Tod ist um einen hohen Preis für die Transplantierten hinausgeschoben, die Währung ist auch hier Unmenschlichkeit. Spender wie Empfänger müssen darauf verzichten, einen der wichtigsten Grundprozesse ihres Menschseins zu durchleben, ihr eigenes Sterben. Der Transplantierte muss sich so auf sein Leben konzentrieren, dass er sich auf sein Sterben nicht mehr einrichten kann und übergangslos dem Tod gegenübersteht. Kassierer/Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinem Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist.

Wie kommt es, dass wir so schwer begreifen, was sich hinter der Transplantationsmedizin verbirgt? Wie kommt es, dass wir uns auf Werbeveranstaltungen dazu überreden lassen, Organspendeausweise auszufüllen? Geht es doch um unseren eigenen Tod. Die Menschen, für die wir als Spender geworben werden, liegen bereits in den Krankenhäusern und ihr Überleben hängt davon ab, dass wir möglichst bald unser Leben beenden, um mit unseren gesunden Organen ihr Sterben aufzuhalten. Es geht um unseren eigenen Tod, um unsere Qualität des Sterbens, denn wir werden nicht als Empfänger umworben, sondern als Spender.

Die Antwort ist: Die Gesellschaft wird mit ihrer Angst vor dem Sterben so manipuliert, dass wir uns alle nur in der Rolle der Organempfänger sehen, aber nicht als Lieferant. Die Akzeptanz der Organspende beruht darauf, dass keiner mehr sterben will. Jeder hofft, auf Kosten eines anderen zu überleben Wir steuern auf die recyclebare Gesellschaft zu. Wir müssen endlich eigene Maßstäbe entwickeln und begründen, wenn wir nicht eines Tages in einer Welt leben wollen, in der Menschen zu Ersatzteillagern werden und die Medizin eine Reparaturwerkstatt ist. Was wir Organspendern zumuten dürfen, die wir brutal in ihrem Sterbeprozess anhalten und ausweiden, darüber muss ein Meinungsbildungsprozess in Gang kommen und letztlich die Gesellschaft entscheiden. Die Organspende ist ein Problem, dem wir uns alle stellen müssen, zu dem wir eine Einstellung finden müssen auf Grund von Wissen. Dann kann sich daraus auch unser Gewissen bilden.

Von den Transplantationsmedizinern als Segen gefeiert, zwingt uns die Organübertragung eine andere Sicht vom Menschen auf. Der Mensch ist nicht mehr in seiner Ganzheit und Individualität gefragt, sondern als Recyclingobjekt, als Lieferant von Ware, die er zu Leb- oder Sterbenszeit abgibt.

In der Dritten Welt ist Organhandel ein Tagesgeschäft. Kinder werden zum Zwecke der Organentnahme gezeugt und umgebracht. Menschen werden von der Straße weggefangen und als Organspender gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen missbraucht. Leichen, denen Organe fehlen, werden auf Müllhalden gefunden. Seit Jahren können wir so etwas in der Zeitung lesen. Wir vermeiden es, einen Zusammenhang zu unserem zivilisierten Europa zu sehen. Doch der Bedarf hier bei uns schafft überhaupt erst die Notwendigkeit, Menschen, wo auch immer auf der Welt sie leben, Organe zu entnehmen. Immer sind an der Explantation hoch ausgebildete Mediziner beteiligt und es bedarf eines gewaltigen technischen Apparates, um sie durchzuführen. Organe werden nicht im Hinterhof entnommen.

Die Grundangst des Menschen vor jeder Veränderung, besonders dem Tod, wächst mit der Möglichkeit, dem Sterben ausweichen zu können. So wie im Märchen der Arzt nur schnell das Bett umdrehen muss, kann heute die Organtransplantation die letzte Möglichkeit sein, dem Tod von der Schippe zu hüpfen. Der Anspruch der Gesellschaft, der an meiner Haut endete, reicht jetzt bis in die tiefsten Winkel meines Körpers. Als Träger einer Menge verwertbarer Organe werde ich zur begehrten Ware.

Waren unterliegen den Regeln des Angebotes und der Nachfrage.

Besonders begehrte Objekte, wie Organe, sind knapp. Die Transplantationsmedizin muss sich ständig nach neuen Quellen umsehen. Sie befindet sich in der bitteren Situation, dass Träger von Organen zwar im Überfluss vorhanden sind, sie aber nicht so frei darüber verfügen kann, wie sie möchte und müsste, um den Bedarf zu befriedigen. Immer wieder gibt es Vorstöße wie z. B. das „Recht des Staates auf die postmortale Organspende“ oder „die Pflicht zur Organspende“. Seit Jahren versucht die Transplantationsmedizin den Gesetzgeber dazu zu bewegen, die erweiterte Zustimmungsregelung umzuwandeln in die Widerspruchslösung, was heißt: der Mediziner darf Organe entnehmen ohne zu fragen. Zur Zeit diskutiert der Gesetzgeber darüber, ob man nicht jeden einzelnen Bürger zu einer „Erklärungslösung“ bewegen darf.

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie wissen hoffentlich, dass es schon innerhalb Europas ganz unterschiedliche Transplantationsgesetze gibt, das heißt für sie, wenn sie im Ausland verunglücken, fallen Sie unter die Gesetze dieses Landes. Verunfallen Sie z. B. tödlich in Österreich und haben sich nicht im nationalen Widerspruchregister eintragen lassen, sind Sie nach dem Gesetz automatisch Organspender.

Die Transplantationsmediziner und Organempfänger unterstellen der Gesellschaft eine allgemeine Akzeptanz der Organspende und fordern den Zugriff auf jeden Hirntoten. Die Ressourcen wären enorm. Nach Bedarf könnte man in den „Pool“ greifen und das passende Organ herausfischen.

Es sind mehr als zwei Jahrzehnte seit dem Tod meines Sohnes vergangen. Ich habe eine lange Zeit gebraucht, um einen eigenen Standpunkt zur Transplantationsmedizin zu entwickeln. Ich weiß, dass ich weder Organspender sein werde noch fremde Organe annehmen möchte.

Als Christ werde ich in einer Beziehung zu Gott geboren, lebe und beende mein Leben in der Beziehung zu Gott. Das gilt für den Gesunden wie für den Kranken. Das gilt aber nicht in der horizontalen Beziehung, in den Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten von Mensch zu Mensch.

Der Kranke ist in der Beziehung zu Gott sicher aufgehoben, wenn er es denn zulässt. Akzeptiert er die Verbindung zur Transplantationsmedizin, wird eine Lebensgier entfacht, die zur Bedrohung für andere werden kann und der eigene Tod wird damit aus den Augen verloren.

Mir wurde deutlich, dass nicht Überleben unser Ziel ist, sondern das Aufgreifen von Lebensmöglichkeiten, die sich auf dem Bogen von der Geburt bis zum Tod bieten. Das Leid um Sterben und Tod meines Sohnes hat mir bewusst gemacht, wie viel Erfahrungsmöglichkeiten die Mediziner uns genommen haben, wie viele Türen uns die hochtechnisierte Medizin geschlossen hat. Sterben findet dahinter statt und ist so unbekannt geworden, dass die Angst vor diesem Grundprozess des Menschseins ins Unerträgliche rückt und wir mithelfen, diese Türen zuzuhalten.

Auch ich habe mich so verhalten. Den Tod meines Vaters, der nach einem Autounfall starb, hatte ich verdrängt und auch den Tod von anderen Angehörigen und Freunden. Durch den Tod meines Sohnes rückten sie alle wieder in mein Bewusstsein. Es war ein langwieriger Prozess, zu begreifen, dass Sterben etwas Alltägliches ist, dass der Tod die Krönung des Lebens ist.

Sterben, ein Grundprozess des Lebens, findet nicht mehr in der Familie statt und ist daher für uns nicht mehr erlebbar. Wir begleiten Sterbende nicht mehr auf der letzten Strecke ihres Lebens. Wir lassen uns jede Chance entgehen, dieses Fremde mitzuerleben. Wir haben das Sterben an Krankenhäuser oder andere Institutionen abgegeben. Das Altern findet in speziellen Häusern statt. Tote werden an Bestattungsinstitute weitergeleitet.

Nichts mehr haben wir von den Ausklängen des Lebens in Händen behalten. Wie sollen wir da Sterben und Tod begreifen. Wie können wir reif werden zum Tod, wenn wir uns zunehmend diesem Erleben verschließen?

Wir lassen den Tod zum Feind des Lebens werden, dem man aus dem Wege gehen muss, dem man ein Schnippchen schlagen muss. Der Tod als Freund am Ende eines erfüllten Lebens ist uns verlorengegangen. Die Angst vor dem Sterben, wie vor jedem neuen Schritt im Leben, ist ins Irrationale abgeglitten.

Meine Tante brauchte für ihr bewusstes Sterben 24 Stunden. Meine Schwiegermutter brauchte viele Monate, um endlich den Tod zu akzeptieren Meine Mutter entschied im Alter von 93 Jahren, dass sie nun genug gelebt hatte. Sie verweigerte erst die Nahrung, später auch die Flüssigkeitsaufnahme und brauchte für ihr Sterben fünf Wochen. Meine Schwiegermutter brauchte viele Monate, um den Tod zu akzeptieren. Sterben ist ein sehr lebendiger Prozess. Auch hier kann man noch lachen und scherzen, und für die begleitenden Angehörigen besteht die Chance, mit dem Sterbenden schon einmal an das andere Ufer zu schauen. Es ist faszinierend, was Sterbende zu erzählen haben und wie wenig angstmachend es ist, wenn man diesen Prozess akzeptieren kann. Für mich ist die Begleitung der letzten Strecke eines Lebens zum Schlüsselerlebnis geworden. Der Sterbeprozess führt einen Menschen, wie eine Schleuse ein Schiff, auf ein anderes Niveau, wo es gefahrlos in höherem oder tieferem Wasser abgesetzt wird. Das Schleusen mag lang oder kurz dauern, nie stürzt ein Schiff übergangslos ab. Wie ein Schiff eine Schleuse, so braucht der Mensch sein Sterben, um gefahrlos und angstfrei in neue Gewässer gelangen zu können.

Mir ist deutlich geworden, welch zutiefst menschlicher Prozess das Sterben ist. Die Angst vor dem Leben, vor neuen Erfahrungen, verdammt uns zur Bewegungslosigkeit. Das sind die schmerzlichen Erfahrungen, die uns Stillstand und Tod mitten im Leben bringen.

Im Laufe der Jahre bin ich oft gefragt worden, warum ich nicht endlich aufhöre, nachzuforschen, warum ich nicht endlich den Medizinern und mir Ruhe gebe. Ich habe oft genug Lust dazu gehabt, alles hinzuwerfen, denn sich mit der Transplantationsmedizin auseinanderzusetzen, bedeutet das Eintauchen in einen gefährlichen Strudel von Macht, Größenwahn und Lebensgier. Ich habe oft Angst gehabt, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen gestanden und meine Informationen weitergegeben habe. Die Androhung, mir etwas zuleide zu tun, habe ich sehr ernst genommen. Sie hat mich in einen Konflikt gestürzt: Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, inwieweit bin ich mitbeteiligt und unterstütze die Transplantationsmedizin, wenn ich ihr nicht mit meinem Wissen entgegentrete.

Die Transplantierten haben mir vorgeworfen, falsche Informationen weiterzugeben und damit ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Hass auf Lebende, die dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen sind, wäre mein Motiv, weil es meinem Sohn nicht vergönnt war, zu überleben. Ich sehe das nicht so. Ich sehe eine Verpflichtung meinem verstorbenen Sohn gegenüber, dessen Tod nicht den Stellenwert eines überfahrenen Kaninchens hat, und der nun, weil er tot ist, nicht mehr zählt. Ich sehe auch eine Verpflichtung den Lebenden gegenüber, deren Tod mich immer wieder in die gleiche Situation der Frage nach der Organentnahme führen kann. Die Entscheidung, ja oder nein zur Organentnahme, gefällt nach umfassenden Informationen, kann immer nur eine ganz persönliche sein, aber sie muss dann standhalten, wenn die Organentnahme beginnt, denn dann ist keine Korrektur mehr möglich.

Verliere ich wirklich nicht die Nächstenliebe aus den Augen? Wird sich nicht doch meine Einstellung zu Krankheit und Tod ändern, wenn mir mit einem Organ geholfen werden könnte? Was würde ich zum Beispiel tun, wenn einem meiner Kinder mit einer Organspende „geholfen“ werden könnte? Würde ich denn wenigstens ein Organ von mir hergeben? Diese Fragen werden mir immer wieder gestellt. Die Antworten lauten immer „nein“. Ich liebe meine Kinder, meine Familie, wie jede Mutter und Frau es tut. Brauchten meine Kinder ein Organ, dann fielen mir die Organempfänger ein, die ich im Laufe der Jahre kennen gelernt habe. Mit einem unsichtbaren Band „ein Leben lang“ an einen Transplantationsmediziner gekettet zu sein, macht unfrei, abhängig, erschreckt mich. Die vielen Nebenwirkungen, die auftreten durch die Einnahme von Medikamenten, die die noch funktionierenden Organe des Körpers schädigen, lehne ich ab. So ist zum Beispiel die Gefahr an Hautkrebs zu erkranken 80- bis 800-mal größer als für den normalen Menschen. Es gibt Organempfänger, die ein Leben führen, das sie für sich als lebenswert empfinden. Gott sei Dank! Das sind die, die sie bei Fernsehaufzeichnungen erleben. Dagegen stehen die vielen Organempfänger, deren Organe abgestoßen werden, die retransplantiert werden müssen, einmal, zweimal, dreimal und die vielen Transplantierten, die eine zweite Identität in sich verspüren, ein Problem besonders von Herztransplantierten. Die Selbstmordrate ist bei diesen Menschen sehr hoch.

So ein Leben entspricht uns und unserer Lebensweise nicht. Ich fühle mich auch nicht als Ersatzteillager für meine Kinder. In ihrem Werdungsprozess, habe ich meinen Körper mit ihnen geteilt, später mein Bett, meine Nahrung. Heute teile ich mein Geld und manchmal meine Kleidung mit ihnen. Mein Mann und ich haben jetzt noch fünf Kinder. Im Extremfall hätte ich eine Niere, ein Stück meiner Leber und vielleicht zwei Hornhäute abzugeben. So verstehe ich aber meine Aufgabe und Pflicht als Mutter nicht. Immer würde ich sie auf Krankheitswegen begleiten und sie unterstützen, bis zum Tode.

Könnte ich wenigstens eine Niere abgeben, denn da hört man doch viel Positives? Nein, auch das nicht, ich halte das Leben eines Dialysepatienten nicht für leicht, aber ich beneide auch keinen Nierentransplantierten, der voller Pilzinfektionen steckt.

Der Tod meines Sohnes hat mich in eine tiefe Krise geführt. Damals glaubte ich, dass auch für mich das Leben vorbei sei. Ich fühlte mich gefangen in tiefster Dunkelheit, bewegungslos. In dieser Zeit tiefster Bedrängnis habe ich mich ein einziges Mal so umfassend gehalten und geborgen gefühlt von einer Kraft, die so unendlich war, dass ich sie in Notzeiten immer noch fühlen kann. Sie wurde zur Energiequelle, die mich wieder hinausführte ins Leben.

Gleichzeitig erlebte ich die Grenzen der Realität wie einen Schleier, der sich bewegte und ab und zu einen Blick in das Dahinter zuließ. Mit den Erfahrungen und Begegnungen hinter diesem Schleier und der Verankerung dieses Wissens in mein Leben und in die Realität, habe ich für mich eine neue Lebensdimension gewonnen, die mich auch den Tod meines Sohnes anders sehen lässt. Diese 15 Jahre Leben, die er nur hatte, leben in mir und mit mir, sie sind für mich unsterblich geworden. Sie tun mir gut und ich erinnere mich gerne daran.

Leben, Sterben und Tod stehen für mich jetzt zusammen und eröffnen mir eine neue Sichtweise. Der Tod lauert nicht mehr am Ende meines Lebens wie eine Falle, der ich ausweichen muss. Weil er nun neben mir steht, ist jeder Tag ein neues Geschenk für mich, das ich in mein Lebensgefäß hineintun kann bis es eines Tages überläuft und sich in neue Bahnen ergießt.

Die einzige Alternative zur Transplantationsmedizin für Spender und Empfänger von Organen, für jeden von uns, ist die Akzeptanz des Sterbens. Ich habe gelernt, dass die Lebensqualität eines Menschen, der auf ein Organ verzichtet und sich auf das Sterben einstellt, die Lebensqualität eines Gesunden übertreffen kann. Das Ziel meiner Bemühungen, das Sterben meines Sohnes zu begreifen, habe ich erreicht. Es ist ein Alptraum, mit dem ich leben lernen musste. Ich habe das Vertrauen verloren, das ich der Transplantationsmedizin gegenüber empfand, aber ich habe Vorstellungen zu meinem eigenen Sterben gewonnen. Dafür bin ich dankbar.

Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V.,, gestaltet den traditionellen „Ärztlichen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin geht er auf persönliche Fragen der Tagungsgäste zu Krankheit und Gesundheit ein und gibt wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden.

Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V.,, gestaltet den traditionellen „Ärztlichen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin geht er auf persönliche Fragen der Tagungsgäste zu Krankheit und Gesundheit ein und gibt wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden. Nach ihren langjährigen Tätigkeiten als Tierärztin in eigener Praxis und Weiterbildungsdozentin für Tierärzte und tiermedizinische Fachangestellte, engagiert sich Dr. med. vet. Gaby Neumann seit 2017 hauptberuflich als Wissenschaftliche Referentin und Pressesprecherin bei „Ärzte gegen Tierversuche e.V.“ für die Abschaffung von Tierversuchen.

Nach ihren langjährigen Tätigkeiten als Tierärztin in eigener Praxis und Weiterbildungsdozentin für Tierärzte und tiermedizinische Fachangestellte, engagiert sich Dr. med. vet. Gaby Neumann seit 2017 hauptberuflich als Wissenschaftliche Referentin und Pressesprecherin bei „Ärzte gegen Tierversuche e.V.“ für die Abschaffung von Tierversuchen. Dr. med. Andreas Meißner, seit über 20 Jahren niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut in München, hat sich in etlichen Fachartikeln mit den Themen elektronische Patientenakte (ePA) und der dafür notwendigen Telematikinfrastruktur (TI) beschäftigt. In diesem Jahr ist auch ein Buch von ihm dazu veröffentlicht worden.

Dr. med. Andreas Meißner, seit über 20 Jahren niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut in München, hat sich in etlichen Fachartikeln mit den Themen elektronische Patientenakte (ePA) und der dafür notwendigen Telematikinfrastruktur (TI) beschäftigt. In diesem Jahr ist auch ein Buch von ihm dazu veröffentlicht worden. Frank Wittig studierte Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Psychologie an der Universität Mainz mit anschließender Promotion. Seit 1996 ist er als Autor und Redakteur in der Abteilung Wissenschaft des Südwestrundfunks beschäftigt. Zusätzlich ist er Lehrbeauftragter für Wissenschaftsjournalismus, Veranstaltungsmoderator (Technik, Medizin und Biowissenschaften) sowie Autor mehrerer Spiegel-Bestseller.

Frank Wittig studierte Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Psychologie an der Universität Mainz mit anschließender Promotion. Seit 1996 ist er als Autor und Redakteur in der Abteilung Wissenschaft des Südwestrundfunks beschäftigt. Zusätzlich ist er Lehrbeauftragter für Wissenschaftsjournalismus, Veranstaltungsmoderator (Technik, Medizin und Biowissenschaften) sowie Autor mehrerer Spiegel-Bestseller. Birgit Schäfers, ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte, war viele Jahre als Büro-Teamleiterin in verschiedenen Branchen tätig. Seit mehreren Jahren ist sie schwerbehindert aufgrund von Gesundheitsschäden durch Brustimplantate, die sie nach starker Gewichtsabnahme sechs Jahre lang (2010 bis 2016) in sich trug. Im Jahr 2016 hat sie den Aufbau der deutschsprachigen Aufklärungsarbeit zu diesem Thema gestartet und begleitet seit mehreren Jahren ehrenamtlich Tausende erkrankter Frauen als Initiatorin, Gründerin und 1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Krank durch Brustimplantate – Wir helfen e.V.“ mit medizinischem und psychologischem Rat.

Birgit Schäfers, ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte, war viele Jahre als Büro-Teamleiterin in verschiedenen Branchen tätig. Seit mehreren Jahren ist sie schwerbehindert aufgrund von Gesundheitsschäden durch Brustimplantate, die sie nach starker Gewichtsabnahme sechs Jahre lang (2010 bis 2016) in sich trug. Im Jahr 2016 hat sie den Aufbau der deutschsprachigen Aufklärungsarbeit zu diesem Thema gestartet und begleitet seit mehreren Jahren ehrenamtlich Tausende erkrankter Frauen als Initiatorin, Gründerin und 1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Krank durch Brustimplantate – Wir helfen e.V.“ mit medizinischem und psychologischem Rat. Klaus Scheidsteger hat nach seinem Journalistik-Studium in Dortmund und einem Volontariat beim WDR Köln im Ausland Erfahrungen mit ersten TV-Produktionen als freier Autor und Produzent gesammelt. Ab 1985 hat er mit einer eigenen Produktionsgesellschaft TV-Reportagen, Dokumentation und Industriefilme produziert. Seit 2004 widmet er sich als Autor und Produzent von Dokumentarfilmen dem Thema Mobilfunk.

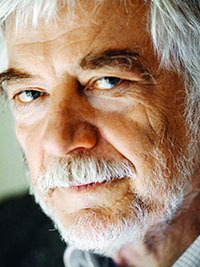

Klaus Scheidsteger hat nach seinem Journalistik-Studium in Dortmund und einem Volontariat beim WDR Köln im Ausland Erfahrungen mit ersten TV-Produktionen als freier Autor und Produzent gesammelt. Ab 1985 hat er mit einer eigenen Produktionsgesellschaft TV-Reportagen, Dokumentation und Industriefilme produziert. Seit 2004 widmet er sich als Autor und Produzent von Dokumentarfilmen dem Thema Mobilfunk. Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht im Abschlussvortrag der Tagung über „Das Geheimnis der Partnerwahl“.

Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht im Abschlussvortrag der Tagung über „Das Geheimnis der Partnerwahl“. Den musikalischen Ausklang gestalten Matthias Lück (Gitarre und Gesang) und Karl-Heinz Schwikowski (Kontrabass). Matthias Lück ist Theologe und Therapeut und beschreibt sich selbst als „suchend, fragend und singend auf dem Weg durch das Leben“. Heinz Schwikowski ist Bildhauer, Theatermacher und Musiker.

Den musikalischen Ausklang gestalten Matthias Lück (Gitarre und Gesang) und Karl-Heinz Schwikowski (Kontrabass). Matthias Lück ist Theologe und Therapeut und beschreibt sich selbst als „suchend, fragend und singend auf dem Weg durch das Leben“. Heinz Schwikowski ist Bildhauer, Theatermacher und Musiker. Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer, Arzt, Wissenschaftler und Bestsellerautor sowie emeritierter Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie der Universität Witten/Herdecke, setzt sich seit Jahrzehnten für medizinische Aufklärung und Prävention ein. Er ist leidenschaftlicher Verfechter der Weltmedizin, die die zentralen Heilmethoden unterschiedlicher Kulturen zusammenführt und in Natur- und Schulmedizin integriert.

Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer, Arzt, Wissenschaftler und Bestsellerautor sowie emeritierter Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie der Universität Witten/Herdecke, setzt sich seit Jahrzehnten für medizinische Aufklärung und Prävention ein. Er ist leidenschaftlicher Verfechter der Weltmedizin, die die zentralen Heilmethoden unterschiedlicher Kulturen zusammenführt und in Natur- und Schulmedizin integriert. Adrian A. Wenzel hat nach seinem Musikstudium und Engagements in verschiedenen Kulturorchestern ein Studium der Humanmedizin an der TU-München absolviert, sowie zusätzlich eine Ausbildung in klassischer Homöopathie. Aktuell ist er in der allgemein-internistischen Abteilung eines der kleinsten Krankenhäuser Deutschlands im südöstlichen Oberbayern tätig und betreibt eine Privatpraxis für Homöopathie und Ganzheitsmedizin.

Adrian A. Wenzel hat nach seinem Musikstudium und Engagements in verschiedenen Kulturorchestern ein Studium der Humanmedizin an der TU-München absolviert, sowie zusätzlich eine Ausbildung in klassischer Homöopathie. Aktuell ist er in der allgemein-internistischen Abteilung eines der kleinsten Krankenhäuser Deutschlands im südöstlichen Oberbayern tätig und betreibt eine Privatpraxis für Homöopathie und Ganzheitsmedizin. Dr. theol. Eugen Drewermann, Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller, wurde1966 zum Priester geweiht. 2005 trat er nach voriger Suspension als Priester aus der Kirche aus. Seitdem nimmt der gefragte Redner, überzeugte Pazifist und erfolgreiche Autor immer wieder kritisch Stellung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen.

Dr. theol. Eugen Drewermann, Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller, wurde1966 zum Priester geweiht. 2005 trat er nach voriger Suspension als Priester aus der Kirche aus. Seitdem nimmt der gefragte Redner, überzeugte Pazifist und erfolgreiche Autor immer wieder kritisch Stellung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Musik war schon immer die große Leidenschaft von Partysänger Phil Spass aus Köln. Im Alter von 6 Jahren erlernte er das Orgelspiel und seit seinem zwölften Lebensjahr spielt er Klavier. Angefangen mit klassischen Kompositionen begann er noch als Kind eigene Lieder zu schreiben und zu singen.

Musik war schon immer die große Leidenschaft von Partysänger Phil Spass aus Köln. Im Alter von 6 Jahren erlernte er das Orgelspiel und seit seinem zwölften Lebensjahr spielt er Klavier. Angefangen mit klassischen Kompositionen begann er noch als Kind eigene Lieder zu schreiben und zu singen. Prof. Dr. Gerd Bosbach war nach seinem Mathematikstudium und seiner Promotion in Wirtschaftsstatistik als Politikberater in Bonn für das Statistische Bundesamt tätig, sowie für die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Seine Forschungsschwerpunkte als Professor waren Demografie-Irrtümer, die Finanzierung des Gesundheitswesens und Lügen mit Statistiken in unterschiedlichen Bereichen.

Prof. Dr. Gerd Bosbach war nach seinem Mathematikstudium und seiner Promotion in Wirtschaftsstatistik als Politikberater in Bonn für das Statistische Bundesamt tätig, sowie für die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Seine Forschungsschwerpunkte als Professor waren Demografie-Irrtümer, die Finanzierung des Gesundheitswesens und Lügen mit Statistiken in unterschiedlichen Bereichen. Prof. Dr. med. Jost Langhorst ist seit 2019 Chefarzt der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde am Klinikum Bamberg und hat seit 2020 den Stiftungslehrstuhl für Integrative Medizin der Universität Duisburg-Essen am Klinikum Bamberg inne.

Prof. Dr. med. Jost Langhorst ist seit 2019 Chefarzt der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde am Klinikum Bamberg und hat seit 2020 den Stiftungslehrstuhl für Integrative Medizin der Universität Duisburg-Essen am Klinikum Bamberg inne. Petra Rösner, seit 1989 staatlich geprüfte und zertifizierte Diätassistentin und seit 2002 Gesundheits- und Kneippberaterin GGB, ist seit 2011 selbstständig, referierte mehr als 10 Jahre in der Hochgrat-Klinik Wolfsried im Allgäu zum Thema vitalstoffreiche Vollwertkost und ist zudem als Fachkraft für soziale Betreuung in der Behindertenhilfe tätig.

Petra Rösner, seit 1989 staatlich geprüfte und zertifizierte Diätassistentin und seit 2002 Gesundheits- und Kneippberaterin GGB, ist seit 2011 selbstständig, referierte mehr als 10 Jahre in der Hochgrat-Klinik Wolfsried im Allgäu zum Thema vitalstoffreiche Vollwertkost und ist zudem als Fachkraft für soziale Betreuung in der Behindertenhilfe tätig. Ulla Holm-Cöllen, Diplom Pädagogin und Heilpraktikerin, und ihr Ehemann Michael Cöllen, Diplom-Psychologe und Begründer der Paar-Synthese, weisen in ihrem Vortrag „Wieviel Ich erträgt das Wir? – Die Not in der narzisstischen Paardynamik“ auf die Zunahme der krisenhaften Folgen von gesteigertem narzisstischem Selbstverständnis im Mikrokosmos des Paares und ebenso im Makrokosmos von Politik und Gesellschaft.

Ulla Holm-Cöllen, Diplom Pädagogin und Heilpraktikerin, und ihr Ehemann Michael Cöllen, Diplom-Psychologe und Begründer der Paar-Synthese, weisen in ihrem Vortrag „Wieviel Ich erträgt das Wir? – Die Not in der narzisstischen Paardynamik“ auf die Zunahme der krisenhaften Folgen von gesteigertem narzisstischem Selbstverständnis im Mikrokosmos des Paares und ebenso im Makrokosmos von Politik und Gesellschaft. Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht im Abschlussvortrag der Tagung über die Inhalte seines neuen Buchs „Segel setzen – Das Wunder der Wandlung“.

Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht im Abschlussvortrag der Tagung über die Inhalte seines neuen Buchs „Segel setzen – Das Wunder der Wandlung“. Stephan Illi, ausgebildeter Landwirt, Agraringenieur und Organisationsentwickler, ist Vorstand der Kulturland-Genossenschaft, die Land für kleinere und mittlere Biohöfe sichert. Er war viele Jahre Vorstand im Demeter-Verband und Berater für Demeter-Höfe in Bayern.

Stephan Illi, ausgebildeter Landwirt, Agraringenieur und Organisationsentwickler, ist Vorstand der Kulturland-Genossenschaft, die Land für kleinere und mittlere Biohöfe sichert. Er war viele Jahre Vorstand im Demeter-Verband und Berater für Demeter-Höfe in Bayern. Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., und Dipl.-Psych. Hassan El Khomri, Psychologischer Psychotherapeut und Gesundheitsberater GGB, gestalten gemeinsam den traditionellen „Ärztlichen und Psychotherapeutischen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin gehen sie auf persönliche Fragen der Tagungsgäste zu Krankheit und Gesundheit ein und geben wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden.

Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., und Dipl.-Psych. Hassan El Khomri, Psychologischer Psychotherapeut und Gesundheitsberater GGB, gestalten gemeinsam den traditionellen „Ärztlichen und Psychotherapeutischen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin gehen sie auf persönliche Fragen der Tagungsgäste zu Krankheit und Gesundheit ein und geben wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden. Die Koblenzer Klinikclowns besuchen ehrenamtlich kranke Kinder im Krankenhaus und pflegebedürftige Menschen in Seniorenheimen, um Leichtigkeit und Lebensfreude in den normalen Alltag der Kliniken und Heime zu bringen. Das „Programm“ ist jedoch nicht einstudiert, sondern entsteht aus der jeweils vorgefundenen Situation durch Improvisation unter Einbezug der Kinder bzw. Senioren. Dafür besuchen die Mitglieder des Vereins regelmäßig Clownschulen in ganz Deutschland. Das Miteinander im Spiel mit den Clowns schafft eine gesundheitsfördernde Atmosphäre, aktiviert die Selbstheilungskräfte und unterstützt den physischen und psychischen Genesungsprozess.

Die Koblenzer Klinikclowns besuchen ehrenamtlich kranke Kinder im Krankenhaus und pflegebedürftige Menschen in Seniorenheimen, um Leichtigkeit und Lebensfreude in den normalen Alltag der Kliniken und Heime zu bringen. Das „Programm“ ist jedoch nicht einstudiert, sondern entsteht aus der jeweils vorgefundenen Situation durch Improvisation unter Einbezug der Kinder bzw. Senioren. Dafür besuchen die Mitglieder des Vereins regelmäßig Clownschulen in ganz Deutschland. Das Miteinander im Spiel mit den Clowns schafft eine gesundheitsfördernde Atmosphäre, aktiviert die Selbstheilungskräfte und unterstützt den physischen und psychischen Genesungsprozess. Christof Jauernig, studierter Diplom-Betriebswirt und viele Jahre im Bankenbereich tätig, ist im Zuge einer Sinn- und Lebenskrise ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Südostasien gereist – ohne Plan für danach. Seit seiner Heimkehr ist er zum bundesweit tourenden multimedialen Erzähler und Autor geworden. In sechzig deutschen Städten hat er die Glücksmomente von über 1.000 Menschen eingesammelt.

Christof Jauernig, studierter Diplom-Betriebswirt und viele Jahre im Bankenbereich tätig, ist im Zuge einer Sinn- und Lebenskrise ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Südostasien gereist – ohne Plan für danach. Seit seiner Heimkehr ist er zum bundesweit tourenden multimedialen Erzähler und Autor geworden. In sechzig deutschen Städten hat er die Glücksmomente von über 1.000 Menschen eingesammelt. Gebhard Rossmanith, Diplom-Ingenieur im Fachgebiet Gartenbau und nach dem Studium 20 Jahre praktizierender Demeter-Gärtner, war 2001 bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Bingenheimer Saatgut AG und ist seit Juli 2022 selbstständig tätig als Berater für ökologisches Saatgut und Züchtung.

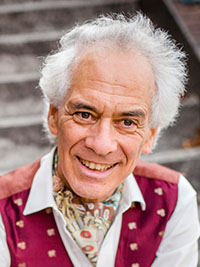

Gebhard Rossmanith, Diplom-Ingenieur im Fachgebiet Gartenbau und nach dem Studium 20 Jahre praktizierender Demeter-Gärtner, war 2001 bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Bingenheimer Saatgut AG und ist seit Juli 2022 selbstständig tätig als Berater für ökologisches Saatgut und Züchtung. Günter Wallraff, der bekannteste investigative Journalist Deutschlands, bildet den Auftakt unserer Gesundheitstage – der Mann, der von sich sagt: „Weiter werde ich mir unermüdlich Masken aufsetzen, mich suchen und in einem vor mir verbergen. Wenn ich mich gefunden habe, werde ich mich verlassen.“ Seit fast 60 Jahren deckt Günter Wallraff gesellschaftliche Missstände wie Ausbeutung, Rassismus oder Unterdrückung auf. In seinem Beitrag „Der Aufklärer – Im Einsatz für Menschenrechte und gegen Machtmissbrauch“ mit anschließendem Interview wird er Schlüsselmomente aus seiner langjährigen Tätigkeit als Enthüllungsjournalist teilen, mit welcher er laut „Spiegel“ die „Republik verändert“ und „Millionen von Menschen bewegt“ hat.

Günter Wallraff, der bekannteste investigative Journalist Deutschlands, bildet den Auftakt unserer Gesundheitstage – der Mann, der von sich sagt: „Weiter werde ich mir unermüdlich Masken aufsetzen, mich suchen und in einem vor mir verbergen. Wenn ich mich gefunden habe, werde ich mich verlassen.“ Seit fast 60 Jahren deckt Günter Wallraff gesellschaftliche Missstände wie Ausbeutung, Rassismus oder Unterdrückung auf. In seinem Beitrag „Der Aufklärer – Im Einsatz für Menschenrechte und gegen Machtmissbrauch“ mit anschließendem Interview wird er Schlüsselmomente aus seiner langjährigen Tätigkeit als Enthüllungsjournalist teilen, mit welcher er laut „Spiegel“ die „Republik verändert“ und „Millionen von Menschen bewegt“ hat. Prof. Dr. Dominikus Bönsch, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie, ist Vorstandsmitglied des Vereins MEZIS – Initiative „Mein Essen zahl‘ ich selbst“ e.V., der sich seit über zwei Jahrzehnten unermüdlich für Transparenz im Gesundheitswesen einsetzt. Unter dem Titel „Korruption im Gesundheitswesen – Mein Essen zahl‘ ich selbst!“ wird Prof. Bönsch vielfältige Mechanismen der Einflussnahme der Pharmaindustrie auf die alltägliche medizinische Praxis und das Verschreibungsverhalten von Ärztinnen und Ärzten erläutern.

Prof. Dr. Dominikus Bönsch, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie, ist Vorstandsmitglied des Vereins MEZIS – Initiative „Mein Essen zahl‘ ich selbst“ e.V., der sich seit über zwei Jahrzehnten unermüdlich für Transparenz im Gesundheitswesen einsetzt. Unter dem Titel „Korruption im Gesundheitswesen – Mein Essen zahl‘ ich selbst!“ wird Prof. Bönsch vielfältige Mechanismen der Einflussnahme der Pharmaindustrie auf die alltägliche medizinische Praxis und das Verschreibungsverhalten von Ärztinnen und Ärzten erläutern. Prof. Dr. Uwe Leprich, Mitgründer des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES), war jahrelang in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz beratend für die Bundesregierung tätig. In seinem Beitrag „Patient Erde – Diagnose Klimafieber?“ wird er der Frage nachgehen, wie die Verbindung von Erderwärmung und zunehmenden Naturkatastrophen wissenschaftlich beurteilt und wie den damit verbundenen Herausforderungen und noch bestehenden Unsicherheiten Rechnung getragen werden kann. Nach dem Vortrag besteht für das Publikum vor Ort die Möglichkeit dem Referenten Fragen zu stellen.

Prof. Dr. Uwe Leprich, Mitgründer des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES), war jahrelang in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz beratend für die Bundesregierung tätig. In seinem Beitrag „Patient Erde – Diagnose Klimafieber?“ wird er der Frage nachgehen, wie die Verbindung von Erderwärmung und zunehmenden Naturkatastrophen wissenschaftlich beurteilt und wie den damit verbundenen Herausforderungen und noch bestehenden Unsicherheiten Rechnung getragen werden kann. Nach dem Vortrag besteht für das Publikum vor Ort die Möglichkeit dem Referenten Fragen zu stellen. Dr. med. Ronja Lutz, 2. Vorsitzende der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., wirft in ihrem Vortrag „Der Welt-Zucker-Betrug – 6 Jahrzehnte zwischen Desinformation und Korruption“ ein Schlaglicht auf PR- und Korruptions-Kampagnen der Zuckerindustrie, die eine flächendeckende Aufklärung über die Gefahren des Fabrikzuckers erfolgreich verhindern. Unter einem Mantel aus Fehlinformation, Diffamierung und gezielter Bestechung versteckt die Zuckerindustrie bis heute die Zusammenhänge zwischen dem Konsum von Fabrikzucker und der Entstehung zahlreicher schwerwiegender Erkrankungen.

Dr. med. Ronja Lutz, 2. Vorsitzende der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., wirft in ihrem Vortrag „Der Welt-Zucker-Betrug – 6 Jahrzehnte zwischen Desinformation und Korruption“ ein Schlaglicht auf PR- und Korruptions-Kampagnen der Zuckerindustrie, die eine flächendeckende Aufklärung über die Gefahren des Fabrikzuckers erfolgreich verhindern. Unter einem Mantel aus Fehlinformation, Diffamierung und gezielter Bestechung versteckt die Zuckerindustrie bis heute die Zusammenhänge zwischen dem Konsum von Fabrikzucker und der Entstehung zahlreicher schwerwiegender Erkrankungen. Dr. med. Andres Bircher ist Ärztlicher Leiter des Medizinischen Zentrums Bircher-Benner in Braunwald, welches er gründete, um die herausragenden Erkenntnisse seines Großvaters Dr. med. Maximilian Bircher-Benner zu bewahren. Er wird die große Bedeutung der Lehre Bircher-Benners für eine moderne Medizin erläutern und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestätigen, welche entscheidende Rolle die Lebendigkeit der Nahrung in Verhütung und Therapie heutiger Krankheiten einnimmt. Unter dem Titel „Maximilian Bircher-Benner – Ein Leben auf der Suche nach der Wahrheit“ zeigt er Wege für ein neues Arzt-Sein und eine neue medizinische Wissenschaft auf.

Dr. med. Andres Bircher ist Ärztlicher Leiter des Medizinischen Zentrums Bircher-Benner in Braunwald, welches er gründete, um die herausragenden Erkenntnisse seines Großvaters Dr. med. Maximilian Bircher-Benner zu bewahren. Er wird die große Bedeutung der Lehre Bircher-Benners für eine moderne Medizin erläutern und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestätigen, welche entscheidende Rolle die Lebendigkeit der Nahrung in Verhütung und Therapie heutiger Krankheiten einnimmt. Unter dem Titel „Maximilian Bircher-Benner – Ein Leben auf der Suche nach der Wahrheit“ zeigt er Wege für ein neues Arzt-Sein und eine neue medizinische Wissenschaft auf. Ellen Rohring, Fachanwältin für Steuerrecht, spezialisierte sich während der Corona-Zeit auf verwaltungsrechtliche und bußgeldrechtliche Verfahren rund um die Impfnachweispflicht. Aktuell betreut sie etwa 1000 Mandanten in diesem Bereich und wird in ihrem Vortrag „Masern-Nachweispflicht – Rechtslage und juristische Erfahrungsberichte aus der Praxis“ von Erkenntnissen und neuen Entwicklungen aus ihrer anwaltlichen Tätigkeit berichten.

Ellen Rohring, Fachanwältin für Steuerrecht, spezialisierte sich während der Corona-Zeit auf verwaltungsrechtliche und bußgeldrechtliche Verfahren rund um die Impfnachweispflicht. Aktuell betreut sie etwa 1000 Mandanten in diesem Bereich und wird in ihrem Vortrag „Masern-Nachweispflicht – Rechtslage und juristische Erfahrungsberichte aus der Praxis“ von Erkenntnissen und neuen Entwicklungen aus ihrer anwaltlichen Tätigkeit berichten. Prof. Dr. Antônio Andrioli, Agrartechniker mit Master in Erziehungswissenschaften und Berater des brasilianischen Bundesministeriums für Agrarentwicklung und Familienlandwirtschaft, kämpft seit Jahrzehnten für die Eindämmung der Gentechnologie mit ihren verheerenden Auswirkungen. Unter dem Titel „Gentechnik – Die patentierte Zerstörung“ wird er die Folgen der weitreichenden Expansion gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) erläutern und aufzeigen, welchen massiven Einfluss wirtschaftliche Interessengruppen auf Wissenschaft, Gentechnikforschung und politische Entscheidungsträger haben.

Prof. Dr. Antônio Andrioli, Agrartechniker mit Master in Erziehungswissenschaften und Berater des brasilianischen Bundesministeriums für Agrarentwicklung und Familienlandwirtschaft, kämpft seit Jahrzehnten für die Eindämmung der Gentechnologie mit ihren verheerenden Auswirkungen. Unter dem Titel „Gentechnik – Die patentierte Zerstörung“ wird er die Folgen der weitreichenden Expansion gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) erläutern und aufzeigen, welchen massiven Einfluss wirtschaftliche Interessengruppen auf Wissenschaft, Gentechnikforschung und politische Entscheidungsträger haben. Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht zum Thema „Der Froschkönig – Glück und Zähneklappern der Liebe“. Ausgehend von der Frage „Wie lernen wir Liebe?“ analysiert er das Märchen „Der Froschkönig“, eine turbulente Slapstickkomödie mit tragischen Untertönen, in der es um die Aufarbeitung kindlicher Traumata, neurotischer Beziehungsmuster und sexueller Störungen geht.

Dr. phil. Mathias Jung, 1. Vorsitzender der Dr.-Max-Otto-Bruker-Stiftung, langjähriger Gestalttherapeut und Autor von über 60 Büchern zu Paartherapie, Sucht und Sinnsuche, spricht zum Thema „Der Froschkönig – Glück und Zähneklappern der Liebe“. Ausgehend von der Frage „Wie lernen wir Liebe?“ analysiert er das Märchen „Der Froschkönig“, eine turbulente Slapstickkomödie mit tragischen Untertönen, in der es um die Aufarbeitung kindlicher Traumata, neurotischer Beziehungsmuster und sexueller Störungen geht. Ulrich Koch, Arzt mit Zusatzbezeichnung Homöopathie, ist in der Weiterbildung und Supervision homöopathischer Ärzte engagiert und setzt sich mithilfe zahlreicher Veröffentlichungen für eine zeitgemäße Verbreitung seines Spezialgebiets ein. Die derzeitige Diffamierung der Homöopathie im öffentlichen Diskurs sieht er als durch Interessengruppen motiviert und möchte dieser in seinem Vortrag „Homöopathie – Sanfte Heilkunde oder Pseudomedizin?“ mit einer kritischen Würdigung der aktuellen Studienlage begegnen.

Ulrich Koch, Arzt mit Zusatzbezeichnung Homöopathie, ist in der Weiterbildung und Supervision homöopathischer Ärzte engagiert und setzt sich mithilfe zahlreicher Veröffentlichungen für eine zeitgemäße Verbreitung seines Spezialgebiets ein. Die derzeitige Diffamierung der Homöopathie im öffentlichen Diskurs sieht er als durch Interessengruppen motiviert und möchte dieser in seinem Vortrag „Homöopathie – Sanfte Heilkunde oder Pseudomedizin?“ mit einer kritischen Würdigung der aktuellen Studienlage begegnen.

Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V. und Dipl.-Psych. Hassan El Khomri, Psychologischer Psychotherapeut und Gesundheitsberater GGB, veranstalten gemeinsam den traditionellen „Ärztlichen und psychotherapeutischen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin gehen sie auf zahlreiche persönliche Fragen der Tagungsgäste ein und geben wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden.

Dr. med. Jürgen Birmanns, Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus und 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V. und Dipl.-Psych. Hassan El Khomri, Psychologischer Psychotherapeut und Gesundheitsberater GGB, veranstalten gemeinsam den traditionellen „Ärztlichen und psychotherapeutischen Rat aus ganzheitlicher Sicht“. Darin gehen sie auf zahlreiche persönliche Fragen der Tagungsgäste ein und geben wertvolle Hinweise zu Prävention und ganzheitlichen Therapiemethoden. Dr. phil. Mathias Jung wird ein Interview mit Dr. med. Jürgen Birmanns, Dipl.-Psych. Hassan El Khomri und Dr. med. Ronja Lutz führen.

Dr. phil. Mathias Jung wird ein Interview mit Dr. med. Jürgen Birmanns, Dipl.-Psych. Hassan El Khomri und Dr. med. Ronja Lutz führen. Dr. phil. Notker Wolf OSB Abtprimas em. ist studierter Philosoph, Theologe und Naturwissenschaftler. 1968 wurde er zum Priester geweiht. Er war von 1977 bis 2000 Erzabt von St. Ottilien und gleichzeitig Abtpräses der weltweiten Ottilianer Benediktinerkongregation, sowie von 2000 bis 2016 Aptprimas der Benediktinischen Konföderation. Er ist Autor mehrerer Bestsellerbücher. Aktuell lebt er wieder in seinem Benediktinerorden in St. Ottilien.

Dr. phil. Notker Wolf OSB Abtprimas em. ist studierter Philosoph, Theologe und Naturwissenschaftler. 1968 wurde er zum Priester geweiht. Er war von 1977 bis 2000 Erzabt von St. Ottilien und gleichzeitig Abtpräses der weltweiten Ottilianer Benediktinerkongregation, sowie von 2000 bis 2016 Aptprimas der Benediktinischen Konföderation. Er ist Autor mehrerer Bestsellerbücher. Aktuell lebt er wieder in seinem Benediktinerorden in St. Ottilien. Birgit Schattling ist Balkonbotschafterin des Vereins „Natur im Garten International“, Veranstalterin von bislang zwölf Online-Bio-Balkon-Kongressen und Jurorin beim Pflanzwettbewerb „Deutschland summt!“. 2018 wurde ihr der Medienpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. verliehen, 2017 und 2019 war sie für den „European Award for Ecological Gardening“ nominiert und ebenfalls im Jahr 2017 erhielt sie beim Grüne-Liga-Wettbewerb „Giftfreies Gärtnern“ einen Sonderpreis für Gärtnern auf kleinstem Raum.

Birgit Schattling ist Balkonbotschafterin des Vereins „Natur im Garten International“, Veranstalterin von bislang zwölf Online-Bio-Balkon-Kongressen und Jurorin beim Pflanzwettbewerb „Deutschland summt!“. 2018 wurde ihr der Medienpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. verliehen, 2017 und 2019 war sie für den „European Award for Ecological Gardening“ nominiert und ebenfalls im Jahr 2017 erhielt sie beim Grüne-Liga-Wettbewerb „Giftfreies Gärtnern“ einen Sonderpreis für Gärtnern auf kleinstem Raum. Dr. med. Ellis Huber, ehemaliger Präsident der Berliner Ärztekammer, leitet seit 2007 als Vorsitzender den Berufsverband der Präventologen e. V. mit einem umfassenden Bildungsangebot. Seit 1994 ist er zudem Mitglied im Vorstand des PARITÄTISCHEN, LV Berlin e. V., einem Netzwerk von 800 eigenständigen und gemeinnützige Organisationen aus Bereichen wie Bildung, Kinder-, Jugend-, Alten- und Familienhilfe, ambulante und stationäre Pflege, soziale und psychosoziale Versorgung sowie der Gesundheitsförderung und -versorgung.

Dr. med. Ellis Huber, ehemaliger Präsident der Berliner Ärztekammer, leitet seit 2007 als Vorsitzender den Berufsverband der Präventologen e. V. mit einem umfassenden Bildungsangebot. Seit 1994 ist er zudem Mitglied im Vorstand des PARITÄTISCHEN, LV Berlin e. V., einem Netzwerk von 800 eigenständigen und gemeinnützige Organisationen aus Bereichen wie Bildung, Kinder-, Jugend-, Alten- und Familienhilfe, ambulante und stationäre Pflege, soziale und psychosoziale Versorgung sowie der Gesundheitsförderung und -versorgung. StereoDrama ist eine 2007 gegründete deutsche Alternative Rock-Band aus Karlsruhe mit englischen und spanischen Texten, die bereits mehrere EPs und Alben veröffentlicht hat. Seit 2009 sind StereoDrama auf Bühnen in Deutschland und umliegenden Ländern unterwegs. Bereits zwei Mal tourten sie durch Ecuador, das Heimatland ihres Sängers Christian Gellibert.

StereoDrama ist eine 2007 gegründete deutsche Alternative Rock-Band aus Karlsruhe mit englischen und spanischen Texten, die bereits mehrere EPs und Alben veröffentlicht hat. Seit 2009 sind StereoDrama auf Bühnen in Deutschland und umliegenden Ländern unterwegs. Bereits zwei Mal tourten sie durch Ecuador, das Heimatland ihres Sängers Christian Gellibert. Dirk Gemein ist Soziologe, Philosoph und Achtsamkeit-Coach. Er arbeitet zudem als sozial-psychologischer TV-Experte für RTL und n-tv. Nach Aufenthalten in buddhistischen Klöstern in Thailand, Laos, Kambodscha, Frankreich und Deutschland, gründete er auf dem Klostergut Besselich in Urbar sein eigenes Achtsamkeits-Zentrum. Dort bietet er neben Seminaren auch Coaching für Unternehmen, vom DAX-Konzern bis hin zur KiTa, an.

Dirk Gemein ist Soziologe, Philosoph und Achtsamkeit-Coach. Er arbeitet zudem als sozial-psychologischer TV-Experte für RTL und n-tv. Nach Aufenthalten in buddhistischen Klöstern in Thailand, Laos, Kambodscha, Frankreich und Deutschland, gründete er auf dem Klostergut Besselich in Urbar sein eigenes Achtsamkeits-Zentrum. Dort bietet er neben Seminaren auch Coaching für Unternehmen, vom DAX-Konzern bis hin zur KiTa, an. Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke ist antroposophisch orientierter Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Von 2003 bis 2013 war er ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. Mittlerweile arbeitet er in eigener Niederlassung und ist Geschäftsführer des Bürger- und Patientenverbandes GESUNDHEIT AKTIV e.V. Im Jahr 2018 hat er zudem das Bürger:innenbündnis „weil´s hilft – Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam“ initiiert und bemüht sich im Zusammenhang mit dieser Arbeit sowie seinem Amt als geschäftsführender Vorstand der Organisation Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. um bessere Bedingungen für eine am ganzen Menschen orientierte, integrative Medizin.

Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke ist antroposophisch orientierter Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Von 2003 bis 2013 war er ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. Mittlerweile arbeitet er in eigener Niederlassung und ist Geschäftsführer des Bürger- und Patientenverbandes GESUNDHEIT AKTIV e.V. Im Jahr 2018 hat er zudem das Bürger:innenbündnis „weil´s hilft – Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam“ initiiert und bemüht sich im Zusammenhang mit dieser Arbeit sowie seinem Amt als geschäftsführender Vorstand der Organisation Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. um bessere Bedingungen für eine am ganzen Menschen orientierte, integrative Medizin. Moritz Schad ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Als Oberarzt leitet er die gastroenterologische Endoskopie an einem Klinikum der Maximalversorgung in Bayern. Er ist aktives Mitglied der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG e. V.), im Klimaschutz-Netzwerk der Gesundheitsberufe Health for Future engagiert und gründete mit Kollegen 2019 dessen Ortsgruppe in Koblenz.

Moritz Schad ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Als Oberarzt leitet er die gastroenterologische Endoskopie an einem Klinikum der Maximalversorgung in Bayern. Er ist aktives Mitglied der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG e. V.), im Klimaschutz-Netzwerk der Gesundheitsberufe Health for Future engagiert und gründete mit Kollegen 2019 dessen Ortsgruppe in Koblenz. Ronja Lutz ist Ärztin und promoviert aktuell im Bereich der Medizinethik. Sie ist 2. Vorsitzende der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e. V. und 1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Kunst gegen Kinderkrebs e. V. Seit 2018 arbeitet sie im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit und als Referentin.